平成医療福祉グループの診療方針

「人」の全体を診ない医療は時として患者さんの生きる力を奪い、回復を困難にします。患者さんの生きる力を奪わずに高めることができなければ、いくら最新の治療を行っても良い成果は得られません。

私たちは、医療界において当然とされてきたことや、避けられないとあきらめていたことを根本から疑い、再考することが重要と考え、ここに挙げる八つの診療方針の徹底に努めています。

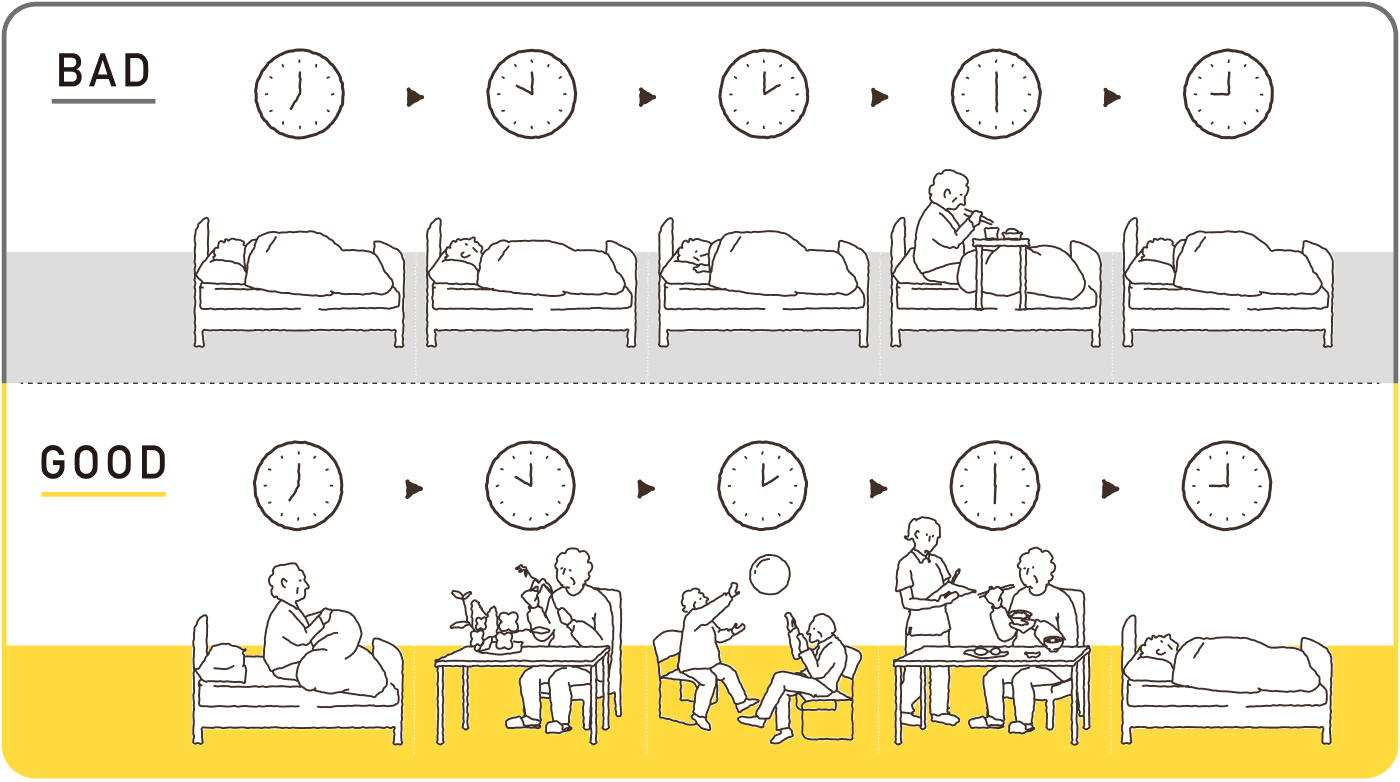

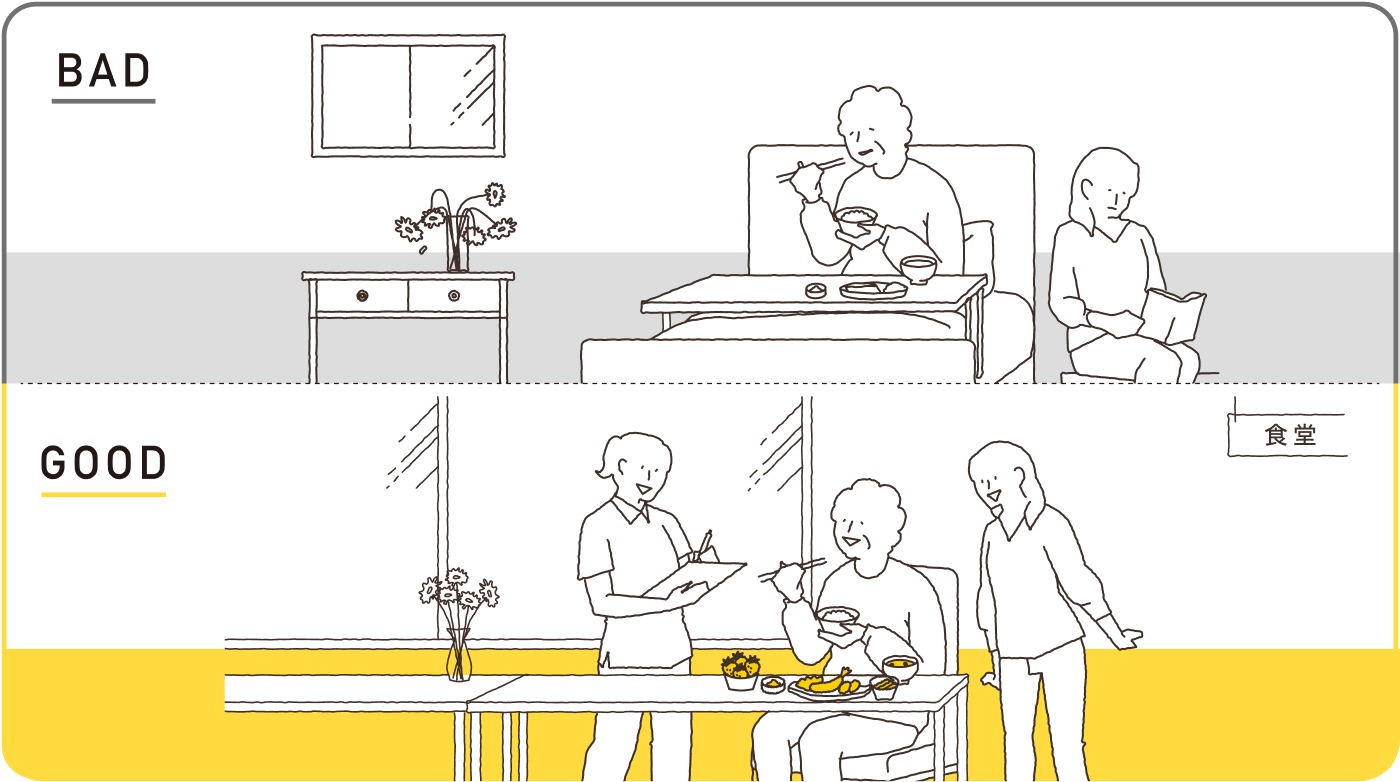

廃用症候群予防を徹底します

廃用症候群の予防は、私たちが一貫して重視してきた取り組みです。そのカギとなるのが、早い段階でベッドを離れる「離床」。すでにHMWの多くの病院では、8~10時間の離床を実現しており、グループ内での常識となっています。

医療界ではいまだに入院=安静という常識が根強く残っていますが、実は安静が必要な病態というのは少なく、多くの病態では安静を避け、離床すべきとされています。特に高齢者の場合は廃用症候群の進行が早く、安静を続けると寝たきり状態に陥ることも少なくありません。これを予防しながら、機能向上のためのリハビリテーションを行うことが、在宅復帰を目指す病院には必要です。

各病院に置かれた「離床コーディネーター」を中心に、ただ起きているだけではない、目的を持った離床が実施できるよう努めているのも、グループの特徴と言えます。

スクロールまたは横にドラッグしてご覧ください

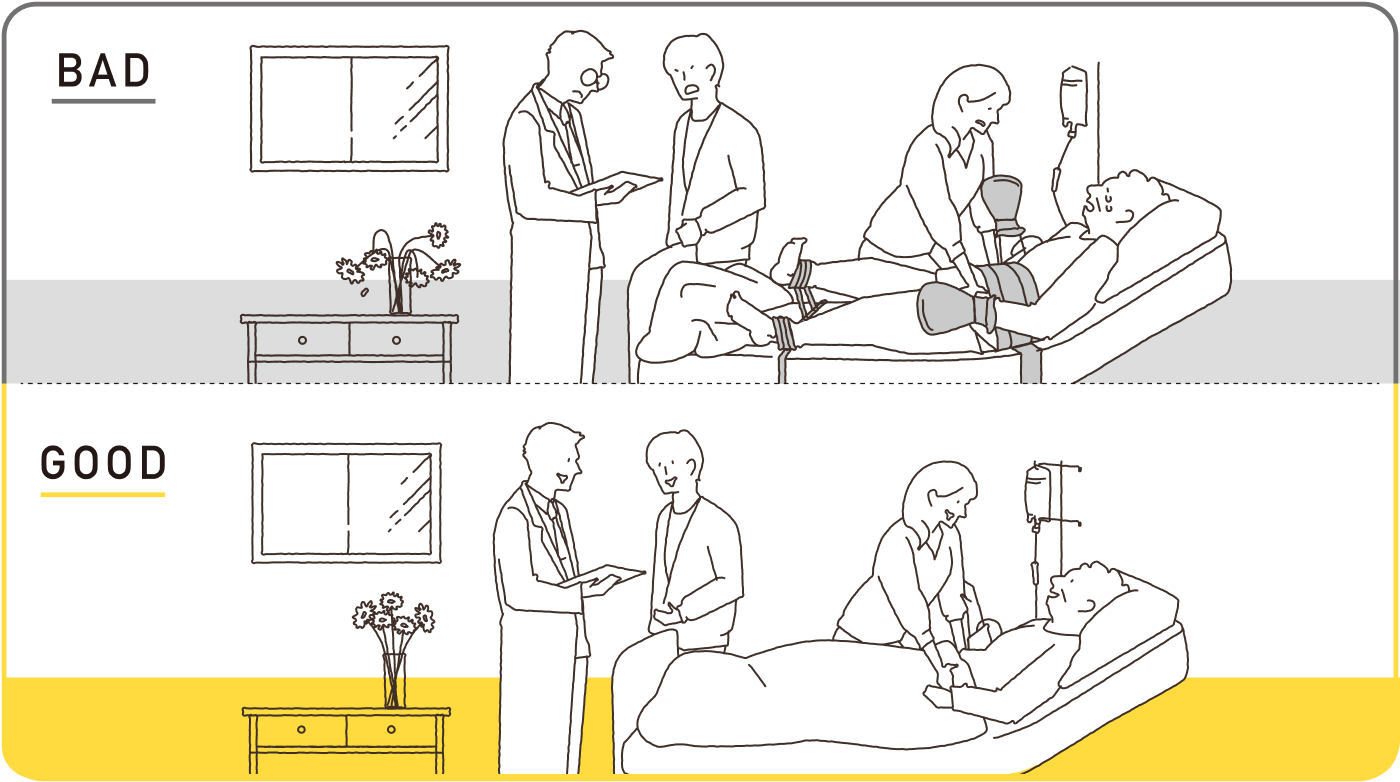

身体抑制は廃止します

身体拘束は移動や行動の自由を奪う行為であり、大きな苦痛を伴います。拘縮や褥瘡、筋力や心肺機能の低下などの身体的悪影響に加え、怒りや不安、無力感といった精神的ストレスも深刻で、最終的には生きる意欲さえ失われかねません。それでも多くの医療現場では、点滴やチューブの自己抜去防止を理由に、当然のように拘束が行われています。

認知症のある患者さんへの無意識の偏見や差別心の存在も、安易な拘束につながっています。まずは、誰しもが持ち得る、無意識の偏見や差別心を自覚しなければいけません。

私たちは身体拘束ゼロの実現を目指し「拘束を選択肢に入れず、最大限考えて工夫すること」を大切にします。そのための教育に努め、センサーなどツールを潤沢に用意し、見守りやコール対応に必要なマンパワーも確保。この取り組みを強力にサポートしています。

みんなにうれしい食事を提供します

栄養の不足や偏りがあると、病気の回復やリハビリの効果は得られません。私たちは栄養改善を、治療と同時に行うべき取り組みとして重視します。食事が十分に摂れない患者さんには管理栄養士が直接要望を聞き取り、嗜好や状態に合わせて調整を行います。

あらゆる状態の患者さんに適切な栄養を提供するため、多様な嚥下調整食や、約80種類もの付加食などバリエーションを揃えています。家庭の味を求める方にはご家族からの持ち込み食も積極的に受け入れ、献立以外で希望するものがあれば、時にはスタッフが調理や購入することも。献立自体も、行事食や郷土料理など季節感や変化を大切にした工夫を重ねるほか、献立・調理コンクールで入賞したメニューなど、「楽しみ」としての食事も重視します。

患者さんの食事量が少しずつでも増えるよう柔軟に工夫するのが、私たちの姿勢です。

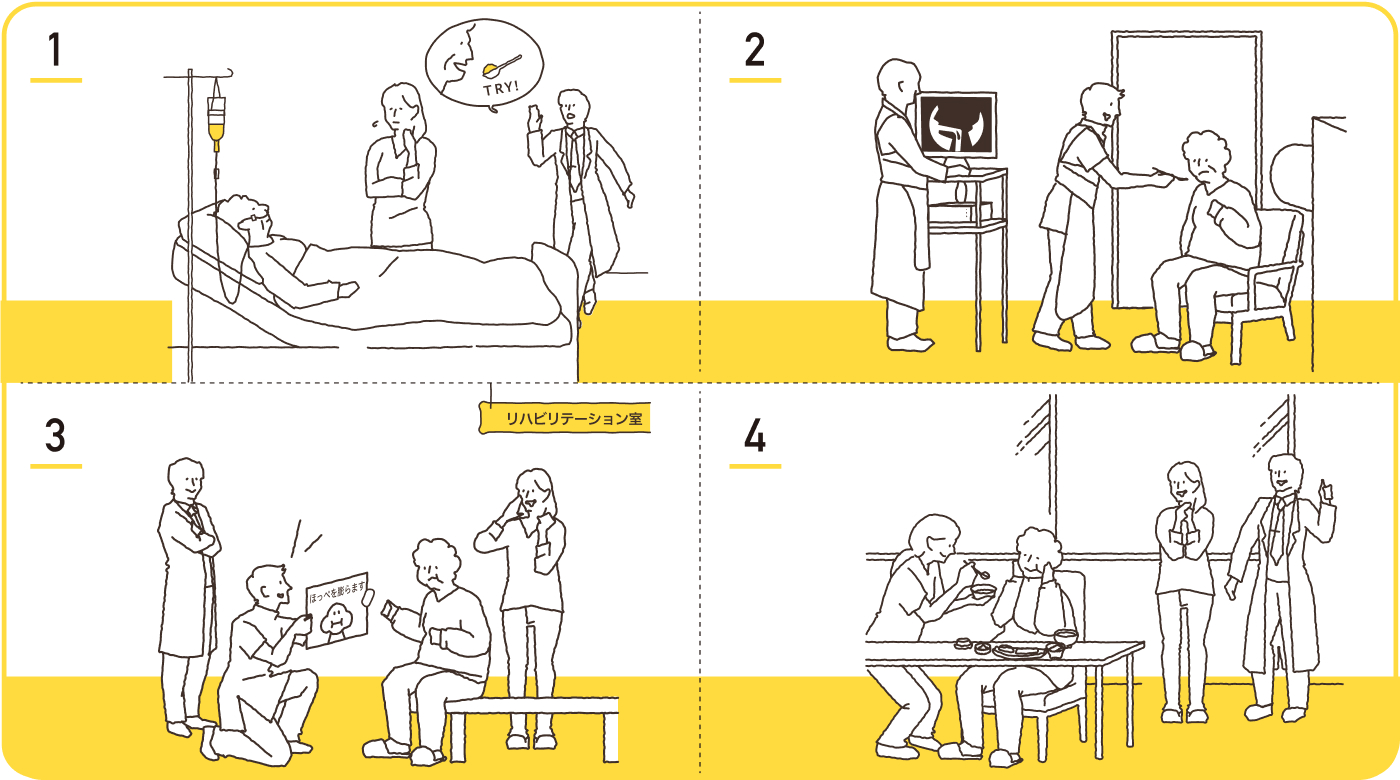

口から食べられる可能性を最後まで考えます

病気や老化、低栄養、長期間の絶食による廃用症候群などにより嚥下機能が低下すると、病気が治っても食事ができず、在宅復帰を困難にします。

私たちは退院後のQOLも見据え、入院直後から言語聴覚士が嚥下機能を評価し、状態に応じた嚥下食とリハビリを実施。嚥下は身体機能とも密接に関係しているため、理学療法士や作業療法士とも協働し、多職種でリハビリに取り組みます。

また、嚥下機能が低下した患者さんも、口から食べられるように最大限工夫します。日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づき、主食5段階・副食6段階の食形態を組み合わせ、回復状況に応じて最適な食事提供に努めます。

すでに嚥下障害のある患者さんが、再び口から食べられるようになるのは簡単ではありませんが、最後まで可能性を諦めず、多職種で全力を尽くしていきます。

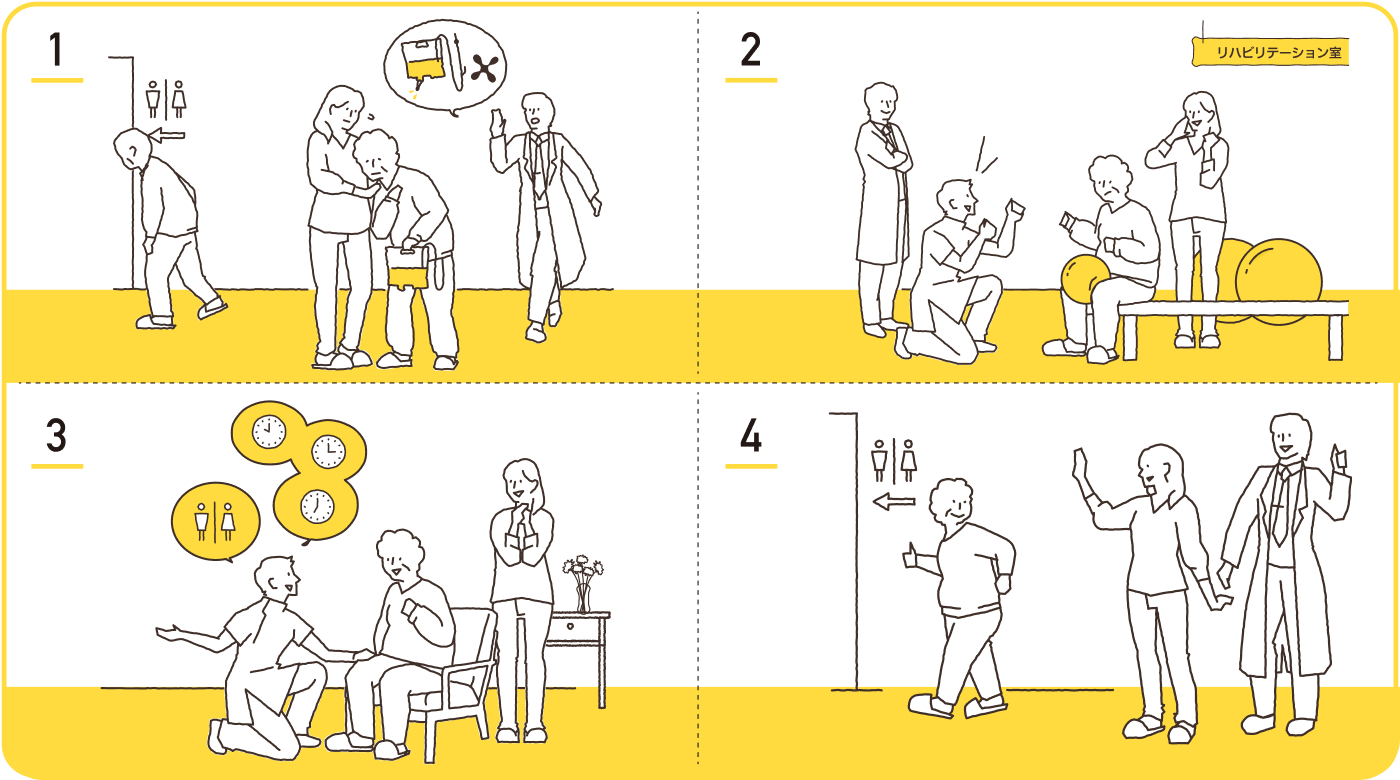

自分の意思でトイレに行き排泄することを目指します

自らの意思でトイレに行き、排泄することができないことは、患者さんのQOLを大きく損ないます。私たちは、排泄機能の回復とトイレ動作の獲得を在宅復帰の重要課題と位置づけ、入院直後から積極的に取り組んでいます。

病院では排泄リハビリが軽視され、尿道カテーテルの不必要な長期留置や、テープ式のオムツ使用が当たり前になっている現状がありますが、これは在宅復帰の大きな妨げとなります。私たちは、退院後のQOLも見据え、患者さんの自宅トイレ環境に即した訓練を行います。

排泄時の体内臓器の動きは把握しづらく、リハビリの難易度が高いとともに、薬物療法、排尿・排便パターン分析、導尿などで成果を上げるには、多職種の連携が不可欠です。そのため、チーム医療によって、こうした難しい排泄リハビリテーションを成功させるための努力を続けていきます。

入院を機に必要な薬を見直します

複数の薬を同時に服用し、副作用や相互作用が生じやすい状態を「多剤内服(ポリファーマシー)」といいます。

6種類以上の服薬は有害事象の増加や飲み間違いのリスクにつながるため、「足し算の処方」から「引き算の処方」への転換を図り、服薬数の削減に取り組んでいます。

入院中は薬剤の減量や中止による患者さんへの影響を常に観察でき、より安全に薬剤の調整が行えるため、「仕分け作業」の絶好のチャンス。病棟薬剤師が持参薬や服薬状況を確認し、医師をはじめとする多職種で協力して減薬や代替薬を提案します。

ポリファーマシーが起こるのは、自分が処方した薬にしか責任を持たず、患者さんが服薬しているすべての薬に責任を持とうとしない医師の問題が大きいと言えるでしょう。私たちは、主治医がすべての薬に責任を持つことを当然の姿勢として取り組んでいきます。

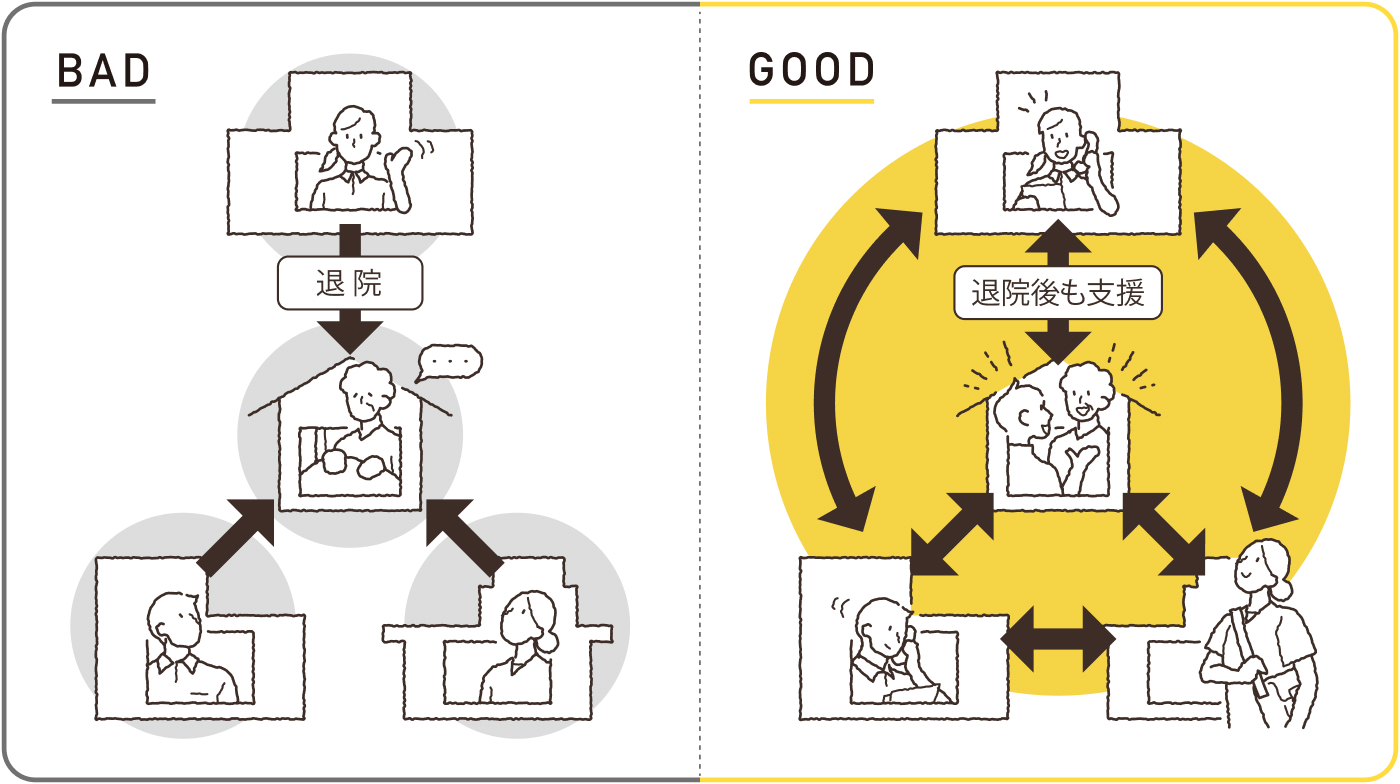

退院後もしっかり支えます

私たちは、患者さんが退院後も安心して在宅生活が送れるよう最大限の努力をします。

退院時には、患者さんを取り巻く状況や、ご希望を把握し、住み慣れた環境で生活できるよう、必要な在宅サービスを調整。各サービス担当者がしっかり連携できる体制を整え、状態変化や再入院にも柔軟に対応できるように備えます。

退院後、医療の届かない自宅での生活に不安を感じる方もいるため、同じ病院から継続した支援を受けられるよう、デイケアやデイサービスなどの通所サービス、訪問診療・訪問看護・訪問リハビリなど、訪問サービスを充実させています。こうしたサービスを、看護師やリハビリスタッフ、管理栄養士など多職種が連携し、包括的に提供できるよう支えます。

さらに、医療事業部内に訪問事業部を設立し、在宅診療所や訪問看護・訪問リハビリステーションの新規開設も積極的に進めています。

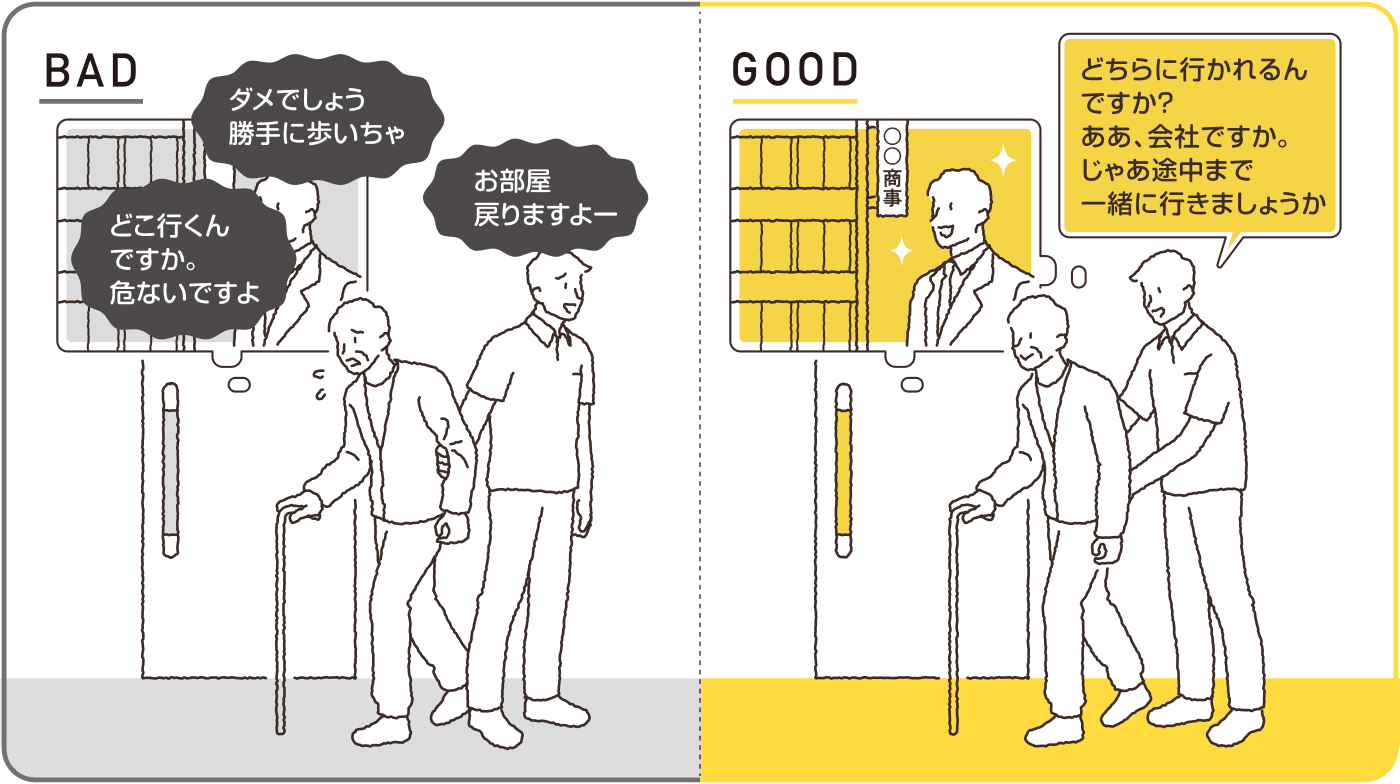

認知症ケアを当たり前に行います

認知症は高齢者に多く見られる疾患です。認知症のある方は入院により環境が変化すると混乱してしまうことがあり、この時のケアが不適切であるとQOLが大きく低下してしまいます。私たちは、長年の高齢者医療・福祉の経験を活かした適切な認知症ケアを行い、安心して入院生活が送れるよう取り組んでいます。

認知症は認知機能の障害により、世界の見え方が次第に大きく異なっていく病態です。そこで最も大切なのは、一人の人として尊重し、見ている世界を理解しようと努力する姿勢。私たちは、正しい知識を持って適切なケアを行えるよう、各病院に認知症サポートチーム(DCT)を設置し、スタッフへのサポートや助言、教育を行っています。また、「認知症世界の歩き方」や「ユマニチュード®」のような、認知症ケアの技術を身につける研修も行うなど、力を入れています。